The Cook and the Chef: Musk's Secret Sauce 书摘

September 04, 2022 · 44 min read

最近读了一篇 Wait But Why 2015 年的长文,The Cook and the Chef: Musk’s Secret Sauce, 讨论的是马斯克的秘方:他为什么做这些事,为什么能够做到这些事。以马斯克为切入点,文章主要讨论了人们的思考方式,醍醐灌顶,在此摘录一下。(原文实在太长,本文只是其中的一小部分核心的记录)

两种不同的地质学

1681年,英国神学家托马斯-伯内特出版了《地球的神圣理论》,他解释了地质学的工作原理:当6000年前,地球形成为一个完美的球体,表面是田园风光的土地,内部是水。但后来,当表面干涸后,在其表面形成了裂缝,释放了内部的大部分水。这造成了《圣经》中的大洪水,诺亚不得不在整个星期内处理。一旦事情稳定下来,地球就不再是一个完美的球体—地球的表面被扭曲,带来了下面的山脉、山谷和洞穴,整个地球上到处都是洪水受害者的化石。

神学的难题是如何调和大量看似古老的地球特征与《圣经》中详述的更短的地球时间线。对于当时的神学家来说,这是他们的广义相对论与量子力学之争的版本,而伯内特想出了一个可行的弦理论,将这一切统一在一个屋檐下。

这不仅仅是伯内特的问题。有足够多的理论在协调地质学与《圣经》经文之间的关系,以至于今天需要一个15000字的“洪水地质学”维基百科页面。

大约在同一时间,另一群思想家开始研究地质学难题:科学家。

对神学家来说,游戏的起始规则是:“事实:地球始于6000年前,曾经发生过一场席卷地球的洪水”,他们的谜题严格地在这个背景下进行。但是科学家们在开始游戏时根本就没有任何规则。这个谜题是一块白板,欢迎任何他们发现的观察和测量。

在接下来的300年里,科学家们建立了一个又一个理论,随着新技术带来新的测量类型,旧的理论被推翻,并被新的更新版本所取代。随着地球的明显年龄越来越长,科学界不断给自己带来惊喜。1907年,有一个巨大的突破,美国科学家贝特拉姆-博尔特伍德开创了通过放射性测定法破译岩石年龄的技术,该技术在岩石中找到具有已知放射性衰变率的元素,并测量这些元素中哪些部分保持完整,哪些部分已经转化为衰变物质。

放射性测年法将地球的历史倒退到几十亿年前,这为科学界带来了新的突破,如大陆漂移理论,这反过来又导致了板块构造学说。科学家们大展拳脚。

与此同时,洪水地质学家们却不以为然。对他们来说,科学界的任何结论都是没有意义的,因为他们一开始就在破坏游戏规则。地球的正式年龄不到6000年,所以如果放射性测年显示出其他情况,那就是一种有缺陷的技术,就这样。

但是,科学证据越来越有说服力,随着时间的推移,越来越多的洪灾地质学家接受了科学家的观点—也许他们的游戏规则就是错误的。

无论信仰在精神领域扮演什么角色,当我们寻求关于地球年龄、我们物种的历史、闪电的原因或宇宙中任何其他物理现象的答案时,大多数人都同意数据和逻辑是远比信仰和经文更有效的工具。

然而当涉及到我们思考的大部分方式、我们做决定的方式以及我们生活的方式时,我们更像神学家而不是科学家。

人们如何推理

在数学中,我们把公设称为“公理”,而公理是100%真实的。因此,当我们从公理中建立结论时,我们称它们为“证明”,它们也是100%真实的。

而在物理学上是没有公理的,这是有原因的:

我们可以把牛顿的万有引力定律称为公理—在很长一段时间内,它确实看起来像一个公理,但是当爱因斯坦出现并表明牛顿实际上在极端条件下是不成立的,而广义相对论无论如何都能工作。因此,你会称广义相对论为公理。但是,当量子力学出现并表明广义相对论在极小的范围内无法适用,需要一套新的定律来解释这些情况时,又会发生什么?

一个基本的推理看起来像这样

- 因为 A = B

- 且 B = C + D

- 所以 A = C + D

而在科学上它是这样的

- 因为(根据现有事实,可能是这样) A = B

- 且(根据现有事实,可能是这样) B = C + D

- 所以 (根据我所知的,它看起来是这样) A = C + D

假设是为了被测试而建立的。测试一个假设可以推翻它或加强它,如果它通过了足够的测试,它就可以升级为理论。

现如今我们看到洪水地质学时会觉得这种理论很愚蠢,但在当时的时代背景下这并不是愚蠢和不科学的。他们中的许多人在自己的领域中与科学地质学家同事一样有成就。那么为什么他们会得出一个错误的结论?原因就在于他们是宗教教条的受害者,他们被告知应不带质疑地相信这些教条。

洪水地质学家的推理方式是

- 因为 (根据教条) A = B

- 且 (根据教条) B = C + D

- 所以 (不容置疑的) A = C + D

甚至比起成为任何教条的受害者,洪水地质学家更是他们自己对教条的确定性的受害者。没有确定性,教条就没有力量。而当需要数据才能相信某些东西时,虚假的教条就没有了立足之地。阻碍洪水地质学家的不是教会的教条,而是教会基于信仰的确定性心态。

如霍金所说:“知识最大的敌人不是无知,而是知识的幻觉”。科学地质学家和洪水地质学家都不是一开始就有知识。但是,让科学地质学家有力量去寻找真相的是知道他缺乏知识。科学地质学家认同实验室的心态,即从“我什么都不知道”开始,然后再向上努力。

大多数人的思考方式

被称为预先看到未来到来的人,实际上并不是因为他们能超脱现实,而是因为科学的思考方式以及孜孜不倦的学习,让他们更能看清现实。而主流的被大多数人所认可的“现实”,则是落后于这个时代的。

每个人的成长方式不同,但对我认识的大多数人来说,情况是这样的:我们的父母和老师教给我们各种各样的东西—什么是正确和错误,什么是安全和危险,你应该和不应该成为什么样的人。但我们的想法是。我是一个成年人,所以我比你知道得更多,这是不容争论的,不要争论,只要服从。

孩子的本能不只是知道该做什么和不该做什么,她想了解她所处环境的规则。而要理解一个东西,你必须对这个东西的建造过程有一个认识。当父母和老师告诉孩子要做XYZ并简单服从时,这就像在孩子的脑子里安装了一个已经设计好的软件。当孩子们问“为什么”,然后问“为什么”,然后问“为什么”的时候,他们正试图解构这个软件,看看它是如何建成的—深入到下面的第一原理,这样他们就可以衡量自己究竟应该在多大程度上关心成人似乎如此坚持的东西。

孩子头几次玩“为什么 ”的游戏时,家长认为很可爱。但是,许多家长和大多数老师很快就想出了一个办法,把这个游戏切断。

“因为我是这么说的。”

“因为我是这么说的”给孩子的解构工作插入了一个具体的底线,低于这个底线就不能再提“为什么”。它说:“你想要第一原理?就在这里。这就是你的底线。没有必要再有‘为什么’。现在他妈的把你的靴子穿上,因为我说了,我们走吧。”

平心而论,父母的生活很糟糕。他们必须做所有过去必须做的事情,只是现在还有这些好奇的小孩需要他们来照顾,他们认为父母的存在是为了服务他们。在一个繁忙的日子里,刨根问底的“为什么”游戏是一场噩梦。

但这可能是一个值得忍受的噩梦。一条命令、一个教训或一句智慧的话语,如果没有洞察到它所建立的逻辑步骤,就是填鸭,而不是教他们讲道理。当我们被这样教育的时候,我们最终得到的是一桶鱼,而没有鱼竿—一个我们已经学会如何使用的安装好的软件,但没有能力自己编写任何东西。

学校让事情变得更糟。我最喜欢的思想家之一,作家Seth Godin,在TED演讲中解释说,目前的教育系统是工业时代的产物,那是一个生产力和生活水平飞速提高的时代。但伴随着更多的工厂,需要更多的工厂工人,所以我们的教育系统是围绕这个目标重新设计的。他解释说:

普及公共教育的唯一目的不是为了培养明天的学者—我们有很多学者。它是为了培养人们愿意在工厂工作。它是为了训练人们的行为,遵守规定,适应环境。“我们对你进行一整年的处理。如果你有缺陷,我们就把你留下来,再次处理你。我们让你们坐成一排,就像他们在工厂里组织东西一样。我们建立了一个关于可互换人员的系统,因为工厂是基于可互换的部件。”

这一概念可以与我的另一位喜爱的作家詹姆斯-克里尔最近在他的博客上解释的内容结合起来:

在20世纪60年代,一位名叫乔治-兰德的创造性表现研究者对1600名5岁儿童进行了研究,98%的儿童得分在“高度创造性 ”范围内。兰德博士以五年为单位对每个受试者进行了重新测试。当这些孩子10岁的时候,只有30%的人得分在高度创造性的范围内。这个数字在15岁时下降到12%,到25岁时只有2%。当孩子们成长为成年人时,他们的创造力实际上已经被训练出来了。用兰德博士的话说,“非创造性的行为是后天习得的”。

这很有道理,对吗?创造性思维是第一原理推理的一个近亲。在这两种情况下,思考者都需要发明自己的思维途径。人们认为创造力是一种天生的才能,但它实际上更像是一种思维方式—它是在空白画布上绘画的思维版本。但要做到这一点,需要大脑软件在想出新东西方面的熟练和实践,而学校训练我们的概念恰恰相反—跟着领导走,单线作战,并在考试中获得真正的优势。学校交给孩子们的不是一张空白的画布,而是一本涂色书,并告诉他们要保持在线内。

现在的教育方式很多时候是

- 因为 (老师/课本/家长说过): A = B

- 且 (老师/课本/家长说过): B = C + D

- 从而 (可以肯定): A = C + D

以这种思考方式生活,人们最终得到的是一套不一定基于他们自己深入思考的价值观,一套不一定基于他们所生活的世界的现实的关于世界的信念,以及一堆他们可能很难用诚实的心去捍卫的观点。

新部落主义

新部落主义:群体中虽然每个人都是独立的,但群体有时有它自己的价值观和观点,定义了每个人应该怎么思考和是非对错。这里的部落指的是一个个群体,比如某个党派、某个教会、某种兴趣小组。

部落主义的好坏取决于部落成员和他们与部落的关系。

当部落和部落成员都有一个独立的身份,而且他们碰巧是相同的时候,部落主义是好的。部落成员选择成为部落的一部分,因为这恰好符合他的真实身份。如果部落或成员的身份演变到两者不再匹配的地步,这个人就会离开部落。让我们把这称为有意识的部落主义。

当部落和部落成员的身份是同一的时候,部落主义是不好的。部落成员的身份是由部落的教条碰巧所说的任何东西决定的。如果部落的身份改变了,部落成员的身份也会随之改变,步调一致。部落成员的身份不能独立于部落的身份而改变,因为成员没有独立的身份。让我们把这称为盲目的部落主义。

人类想要内部的稳定安全,对于一个在成长过程中对自己的独特性格感到动摇的人来说,部落和它的指导性教条是一个重要的生命线—一个提供全套人类意见和价值观的一站式商店。

人类也渴望确定性的舒适和安全,而在盲目的部落主义的群体思维中,最能体现信念的地方莫过于此。科学家以数据为基础的意见只有在她所拥有的证据中才是强有力的,而且本质上会发生变化,而部落教条主义则是一种信仰的练习,由于没有数据的约束,盲目的部落成员确信地相信他们所相信的。

我们讨论了为什么数学有证明,科学有理论。在生活中,我们也许应该限制自己的假设。但盲目的部落主义却有数学家的自信:

- 因为(部落这样说): A = B

- 且 (部落这样说): B = C + D

- 从而,可以肯定:A = C + D

试一试吧。下次你和你所在群体的成员在一起时,表达你在某个话题上的心态变化。如果你是一个虔诚的基督徒,在教堂里告诉人们你不再确信有上帝的存在。如果你是博尔德的一名艺术家,在下一个晚餐聚会上解释你认为全球变暖实际上可能是一个自由主义的骗局。如果你是一个伊拉克人,告诉你的家人,你最近觉得自己很支持以色列。如果你和你的丈夫是坚定的共和党人,告诉他你对奥巴马医改的态度有所转变。如果你来自波士顿,告诉你的朋友你今年会支持洋基队,因为你喜欢他们现在的球员群。

如果你在一个具有完全确定的盲目心态的部落里,你可能会看到一个惊恐的表情。这不仅看起来是错误的,而且似乎是异端邪说。他们可能会生气,他们可能会热情地试图说服你,他们可能会切断对话—但不会有开放性的对话。而且由于身份与盲目部落主义的信仰如此交织在一起,这个人实际上可能会在事后感到与你不那么亲近。因为对于僵化的部落主义的人来说,共同的教条在他们的亲密关系中发挥着比他们可能认识到的更重要的作用。

我们世界上的大多数主要分歧都来自盲目的部落主义,而在光谱的极端—人们是受控的绵羊—盲目的部落主义可能导致可怕的事情。就像历史上的那些时代,几个有魅力的坏人仅仅通过展示力量和激情就能建立一支由忠诚的步兵组成的庞大军队。盲目的部落主义是我们最大规模的暴行的真正幕后黑手。

我们中的大多数人可能不会加入纳粹党,因为在“盲目 <-> 理性”的光谱上我们中的大多数人并不处于极端盲目的那一端。但我认为我们中的许多人也不在另一端。相反,我们通常处于朦胧的中间地带。

解决方案

为了成为一个独立思考者,我们需要吸收三点认知:

1. 你什么也不知道

科学地质学家和洪水地质学家都不是一开始就有知识。但是,让科学地质学家有力量去寻找真相的是「他知道他缺乏知识」。科学地质学家认同实验室的心态,即从“我什么都不知道”开始,然后再以此往上努力。

如果你想看实践中的实验室心态,只要搜索一下任何著名科学家的名言,你就会看到他们每个人都在表达他们什么都不知道的事实。

- 艾萨克-牛顿:“对我自己来说,我只是一个在沙滩上玩耍的孩子,而真理的浩瀚海洋在我面前还没有被发现”

- 理查德-费曼:“我生来就不知道,只有一点时间来改变这里和那里。”

- 尼尔斯-玻尔:“我说的每一句话都必须被理解为不是一种肯定,而是一个问题。”

这些聪明得令人发指的人之所以对自己的知识如此谦虚,是因为作为科学家,他们知道不合理的确定性是理解的祸根,是有效推理的死亡。他们坚信,各种推理都应该在实验室里进行,而不是在教堂里进行。

如果你和一辆汽车单独呆在一个房间里,想弄清楚它是如何工作的,你可能会从拆开它开始,检查各个部件以及它们是如何结合在一起的。为了对我们的思维做同样的事情,我们需要回到四岁的自我,通过重新玩“为什么”的游戏,开始解构我们的思考。现在是时候卷起袖子,打开引擎盖,用我们的双手去解决一些并不有趣的问题,比如我们真正想要什么,什么是真正可能的,以及我们的生活方式是否符合这些东西的逻辑。

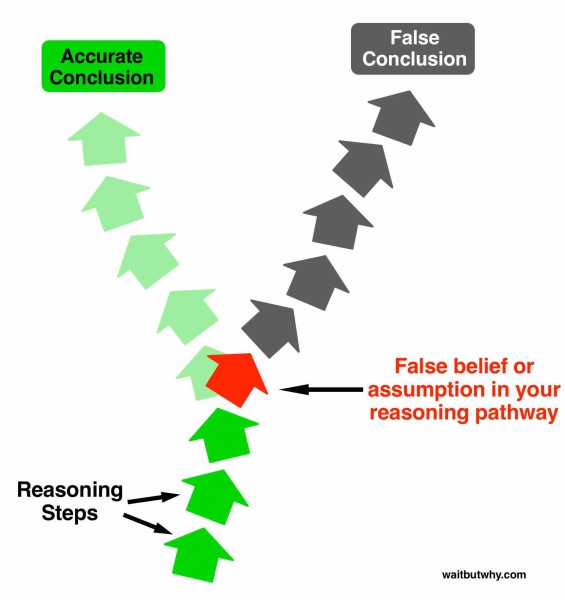

对于每个问题,我们面临的挑战是不断地问为什么,直到你触及最底层—这个最底层会告诉你,你是在教堂还是在实验室。如果你碰到的地板是一个或多个第一性原理,代表了事实或你的内在自我,并且逻辑准确,你就在实验室里。如果一个“为什么”的路径碰到了一个叫做“因为「权威」这么说”的楼层—如果你一直往下走,并在底部意识到整个事情只是因为你接受了你父母、朋友、宗教或社会的说法,那么你就在教堂里。如果那个教会的信条不能真正与你产生共鸣或反映当前世界的现实—如果事实证明你一直在用错误的配方工作—那么无论在它上面建立了什么结论,都将是同样错误。正如洪水地质学家所证明的那样,一个推理链只有在其最薄弱的环节才会强大。

你真正要仔细观察的是毫无道理的确定性。在生活中,你对某件事情的感觉是如此正确,以至于它没有资格成为一个假设,甚至是一个理论,但它感觉像是一个公理?当有公理级别的确定性时,这意味着要么有一些严肃的具体和经过验证的数据在下面,要么就是基于信仰的教条。也许你确信辞职会是一场灾难,或者确信没有上帝,或者确信上大学很重要,或者确信你在假期中总是过得很愉快,或者确信当你在小组聚会中拿出吉他时大家都喜欢它—但如果它没有来自事实的支持,它最多是一个假设,且有可能是一个完全错误的教条。

谦逊顾名思义就是一个起点—它让你从这里开始踏上旅程。确定性的傲慢既是一个起点也是一个终点—不需要旅程。这就是为什么我们以“我什么都不知道 ”开始是如此重要。那是我们知道我们在实验室里的时候。

2. 其他人也什么都不知道

当你长大后,你往往会被告知世界是这样的,你的生活就是在这个世界里过日子。尽量不要过多地敲打墙壁。试着有一个美好的家庭生活,有乐趣,存一点钱。那是一个非常有限的生活。一旦你发现一个简单的事实,生活可以更宽广。而这就是。你周围所有你称之为生活的东西都是由那些并不比你聪明的人编造出来的。而你可以改变它,你可以影响它,你可以建立你自己的东西,让其他人可以使用。一旦你学会了这一点,你就不会再像以前那样了。 —— 乔布斯

这是乔布斯的说法,“你可能什么都不知道。但没有人知道狗屎。如果皇帝在你眼里是裸体的,而其他人都说他有衣服,那就相信你的眼睛,因为其他人不知道你不知道的事情。”。

这是一个容易理解的信息,一个更难相信的信息,一个更难行动的信息。

不尊重社会与我们长大后所受的教育完全背道而驰—但如果你只看你的眼睛和经验所告诉你的,它就非常合理。

周围有很多线索告诉我们,传统智慧什么都不知道。传统智慧崇拜现状,总是假设一切都有很好的理由,而历史就是一个长长的记录,每当有人来改变事物时,现状的教条就会一次次被证明是错误的。

如果你睁开眼睛,在你自己的生活中还有其他的线索,你所生活的社会是没有什么好怕的。所有你了解到一个公司内部的真实情况,并发现它是完全无组织和糟糕的运作。所有身居高位的人似乎都不能把他们的个人生活安排好。

第一条认知是关于粉碎傲慢的保护壳,以奠定谦卑的起点。第二条是关于自信—通过一条建立在第一原则上而不是类比上的途径从这种谦卑中走出来的自信。这是一种自信,它说:“我可能知道的不多,但其他人也不知道,所以我不妨成为地球上最有知识的人。”

3. 你的人生是一场游戏

科学的方法是通过测试假设来学习,而假设的建立是为了被推翻,这意味着科学家通过失败学习。失败是他们过程中的一个关键部分。

许多最有影响力的人似乎把世界当作实验室,把他们的生活当作实验课—这是成功的最佳途径。

但对我们大多数人来说,我们就是做不到。是什么阻止了我们?我认为主要有两点错误认知

错误认知 1: 错位的恐惧

人类被设定为非常认真地对待恐惧,而进化论认为让我们评估和重新评估我们内心的每个恐惧是没有效率的。它转而采用了“安全比遗憾好”的哲学—即如果某种恐惧有可能是基于真正的危险,就把它作为真正的恐惧,即使你的恐惧没有根据,也要把它留在身边,以防万一。安全总比遗憾好。

所有这些恐惧的目的是为了让我们保护自己免受危险。我们的问题是,就进化论而言,危险=损害你的基因继续发展的机会的东西,即危险=不交配或死亡或你的孩子死亡,仅此而已。

因此,我们对各种形状和大小的恐惧的痴迷可能在5万年前的埃塞俄比亚为我们提供了很好的服务,但它毁了我们今天的生活。

因为它不仅将我们的恐惧普遍提高到“该死的,我们打猎失败了,现在孩子们这个冬天都要饿死了”的水平,尽管我们生活在一个“哦,不,我被解雇了,现在我必须在20度的理想温度下,用一个羽毛枕头在我父母家睡两个月”的世界,而且它还使我们对错误的事情感到害怕。我们更害怕公开演讲而不是在高速公路上发短信,更害怕在酒吧里接近一个有吸引力的陌生人而不是嫁给一个错误的人,更害怕无法负担和我们的朋友一样的生活方式而不是在毫无意义的事业中度过50年。

错误认知 2: 错位的自我定位

在社会上,当你在价值观方面、时尚方面、宗教方面、事业方面做出一些尝试时,你就给自己打上了烙印。由于人们喜欢把人简化,以便在他们自己的头脑中理解事物,你周围的群体通过把你放在一个明确标记的、过度简化的盒子里来标识你。

这让改变变得非常痛苦。改变令人厌恶,如果身份需要随之变化。而其他人也不会让事情变得简单。盲目的群体成员不喜欢其他成员的改变—这使他们感到困惑,迫使他们重新调整头脑中的信息,并威胁到群体的简单确定性。因此,进化的尝试往往会遭到反对、嘲弄或愤怒。

当你很难改变的时候,你就会依恋你现在的身份和你现在做的事情—依恋到模糊了科学家和实验之间的区别,你忘记了它们是两种不同的东西。

我们谈到了为什么科学家欢迎关于他们实验的负面反馈。但是,当你是实验本身的时候,负面反馈并不是一个新的、有帮助的信息,而是一种侮辱。而且它很伤人。它让你生气。而且,由于改变感觉是不可能的,无论如何,反馈也没有什么好处—这就像给父母就他们一个月大的孩子的名字提供负面反馈。

我们讨论了为什么科学家期望他们的大量实验会失败。但是,当你和实验是一体的时候,承担一个新的目标不仅是身份的改变,而且是将你的身份置于危险之中。如果实验失败了,你就失败了。你是一个永远的失败者。

我和马斯克谈到了美国,以及先辈们在建立这个国家时按照第一原则进行推理的方式。他说,他认为他们之所以能这样做,是因为他们有一块新的石板可以使用。那个时代的欧洲国家要想做这样的事情会困难得多—因为,正如他告诉我的,他们“被困在自己的历史中”。

我听到马斯克用这句话来描述今天的大型汽车和航空航天公司。他认为特斯拉和 SpaceX s就像18世纪末的美国—新鲜的新实验室,准备进行实验—但当他看向他们行业的其他公司时,他看到的是无法从一种干净的心态来推动他们的战略。马斯克在提到航空航天业时说:“有一种反对承担风险的巨大偏见。每个人都在努力优化而减少自己的风险”。

困在你的历史中意味着你不知道如何改变,你已经忘记了如何创新,你被困在世界给你的身份框中。

正是因为这个原因,史蒂夫-乔布斯回顾了他在1986年被苹果公司解雇的情况,认为这是一种变相的祝福。他说:“被苹果公司解雇是发生在我身上最好的事情。成功的沉重感被重新成为初学者的轻松感所取代。它使我得以进入我生命中最有创造力的时期之一。” 被解雇使乔布斯从他自己的历史枷锁中“解放”出来。

这些都是我认为世界上许多最能干的人被困在生活中的原因。

这最后一个顿悟的挑战是以某种方式找出一种方法来失去对你自己恐惧的尊重。这种尊重存在于我们的基因中,而削弱这种尊重的唯一方法是藐视它,并在最终没有坏事发生时看到“你所感受到的大部分恐惧只是烟雾弹“。在你的舒适区之外做一些事,如果结果并没有想象中那么可怕,那这会是一个令人难以置信得强大的经验,一个改变你的经验—每次你有这样的经验,它就会削去你对你的大脑根深蒂固的、非理性的恐惧的尊重。

因为最具创造性的人物和其他人最主要的认知差异在于前者知道:现实生活和《侠盗猎车手》实际上并没有什么不同。《侠盗猎车手》是一个有趣的视频游戏,因为它是一个虚假的世界,在那里你可以毫无顾忌地做一些事情。在高速公路上以200英里/小时的速度行驶。闯入一栋大楼。用你的车轧死一个人。在《GTA》中一切都没有限制。

与GTA不同,在现实生活中,有法律,有监狱。但这就是最大的差异。如果有人给你一个完美的模拟当今世界的游戏,并告诉你这一切都是假的,没有实际的后果—唯一的规则是你不能违反法律或伤害任何人,而且你仍然必须确保支持你和你的家人的基本需求—你会怎么做?我的猜测是,大多数人会做各种他们在现实生活中很想做但不敢尝试的事情,他们最终会很快在模拟中获得一个比他们目前的现实生活更成功、更真实的生活。消除恐惧和对身份或他人意见的担忧,就会把这个人推入实际上并不危险的实验室,让他们在舒适区之外的所有令人振奋的地方蹦蹦跳跳,他们的生活就会腾飞。这就是非理性的恐惧阻碍我们的生活。

当我看到我们这个时代令人惊叹的人物时,很清楚的是,他们或多或少地把现实生活当成了《侠盗猎车手》。而这样做给了他们超能力。这就是我认为史蒂夫-乔布斯所说的“Stay hungry. Stay foolish”。

而这正是第三个顿悟的内容:无畏。